UNNORMAL – Inclusion by Design

Ein partizipativer & iterativer Designprozess mit blinden und sehbehinderten Menschen

Die Masterarbeit „Inclusion by Design“ untersucht, wie Gestaltung zur Inklusion blinder und sehbehinderter Menschen beitragen kann.

Im Rahmen eines partizipativen und iterativen Gestaltungsprozesses wurden gemeinsam mit Mitgliedern des Blinden- und Sehbehindertenvereins Münster und Umgebung zentrale Bedürfnisse, Herausforderungen und Barrieren im Alltag identifiziert und analysiert. Dazu wurden unterschiedliche Methoden aus der Sozialforschung sowie der partizipativen Gestaltung angewandt und intensiv mit den Co-Designer*innen zusammengearbeitet. So entstand ein konkretes Gestaltungskonzept zur inklusiven und barrierefreien Gestaltung eines gesellschaftlichen Alltagsortes am Beispiel einer Bäckerei.

Die Arbeit zeigt, dass sowohl materielle als auch zwischenmenschliche Faktoren entscheidend für die Selbstständigkeit und das Sicherheitsgefühl von Menschen mit Sehbehinderung sind. Um die Eigenständigkeit zu fördern, setzt das Konzept einerseits auf den Abbau physischer Barrieren, indem die Umgebung kontrastreich und Informationen für unterschiedliche Sinne zugänglich gestaltet werden. Ergänzend sollen eine narrative Wissensvermittlung sowie das Aufzeigen konkreter inklusiver Maßnahmen eingesetzt werden, um zwischenmenschliches Verständnis zu fördern und Stigmatisierung entgegenzuwirken.

Das Ergebnis umfasst unter anderem eine Willkommens-Station, ein digitales Anwendungskonzept sowie neue Beschilderungen der Auslage – alle gemeinsam mit blinden und sehbehinderten Co-Designer*innen entwickelt und auf unterschiedliche Bedürfnisse und Fähigkeiten abgestimmt. Die Zusammenarbeit mit dem Verein und einer lokalen Bäckerei ermöglicht die Eröffnung realer Experimentierräume für mehr gesellschaftliche Teilhabe.

Prozess

Über 4 Monate hinweg arbeiteten wir in unterschiedlichen Konstellationen gemeinsam daran, Inklusion und ihre Notwenigkeit in ihren Facetten zu verstehen und benennen. Dieser Prozess bestand aus vier Phasen: Einer Erhebungsphase mit intensiven Interviews und teilnehmenden Beobachtungen, einer Reflexionsphase mit Erkenntnissammlung, einer Generativen Phase mit drei Workshops zu drei unterschiedlichen Fragen sowie einer Transformationsphase mit der Einbindung einer lokalen Bäckerei sowie der Ausarbeitung konkreter Maßnahmen

Ein wichtiger Faktor liegt in dem Verständnis für die Individualität von Sehbehinderungen. Denn eine Vielzahl der gesellschaftlichen Reaktionen beziehen sich auf die Fähigkeiten einer bilden oder sehbehinderten Person, die sie trotz ihrer Sehbehinderung hat. Die Co-Designer*innen berichten, dass sie beispielsweise ihren Hilfebedarf im Alltag häufig rechtfertigen müssen, um entsprechende Hilfe zu erhalten.

(Die Darstellungen der Seherkrankungen sind auf den Bildern vereinfacht dargestellt, um einen groben Eindruck zu vermitteln, welch unterschiedlichen Auswirkungen sie auf das Sichtfeld haben können.)

ohne Sehbehinderung

diabetische Retinopathie

Grauer Star (Katarakt)

Grüner Star (Glaukom)

Makuladegeneration

Retinopathia Pigments

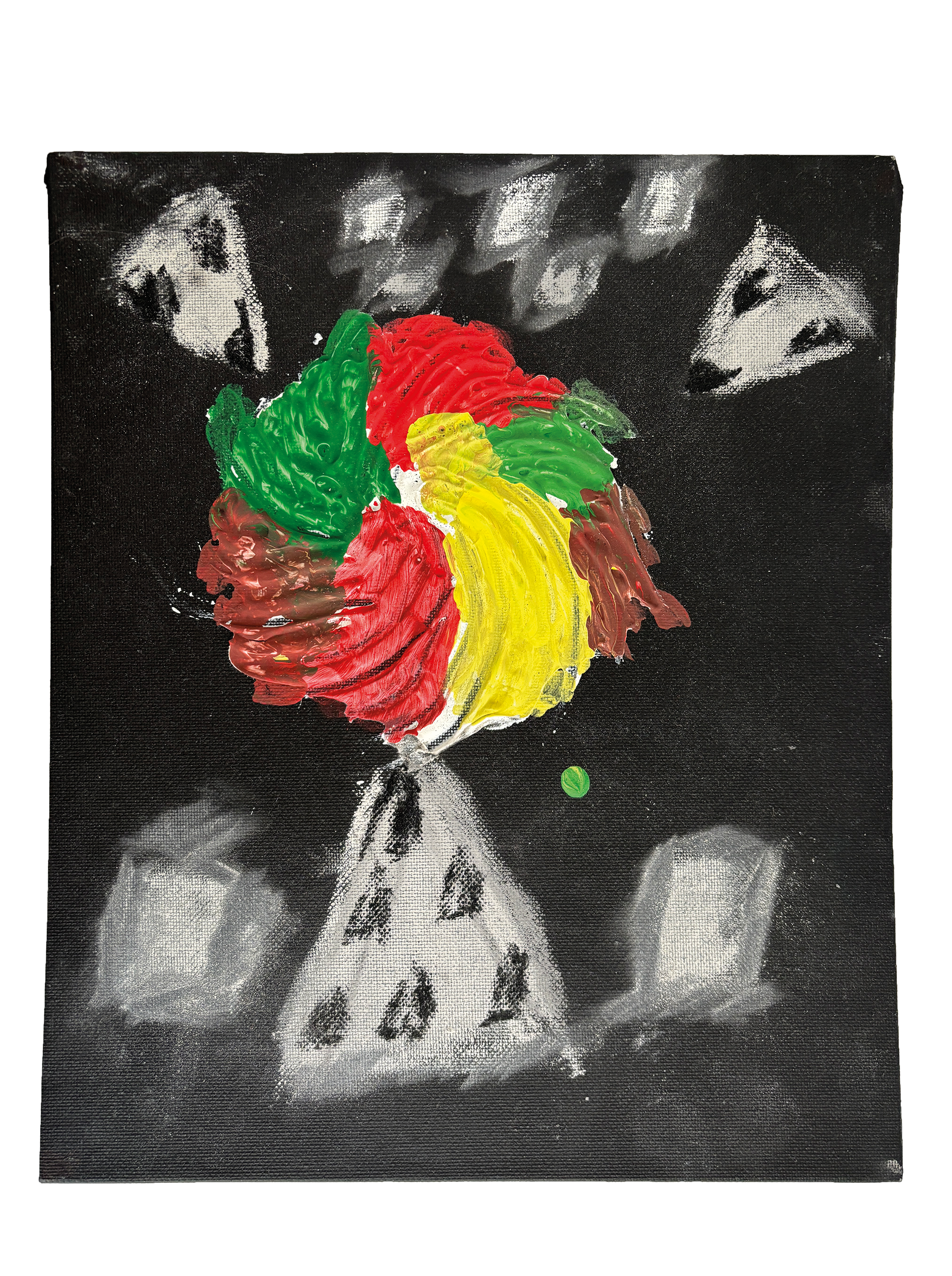

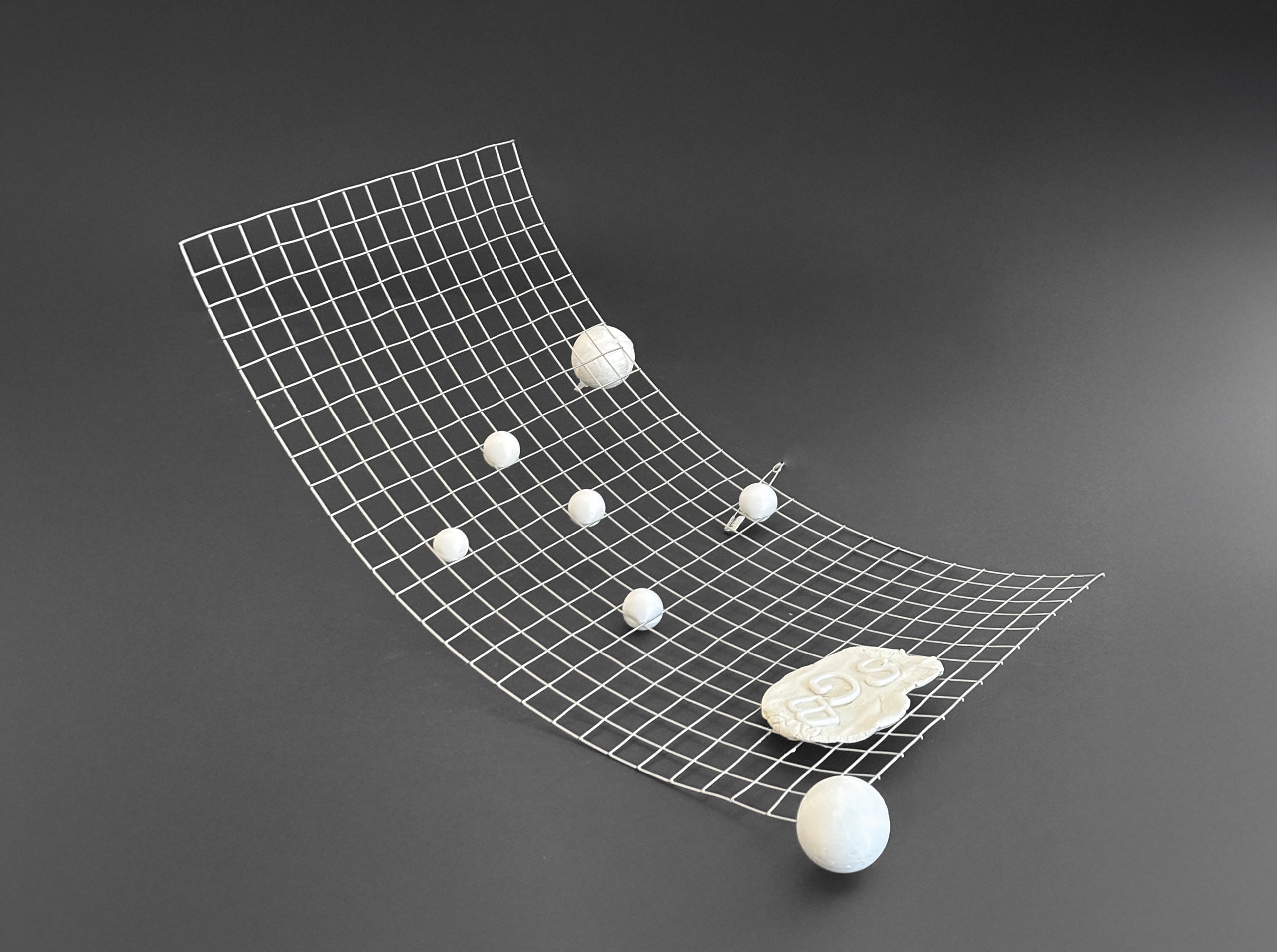

Durch ein vielfältiges Angebot kreativer Ausdrucksweisen haben die Co-Designer*innen Fragen beantwortet, die sich auf ihre Gefühle und Bedarfe in einer inklusive Gesellschaft bezogen. Dazu wurden Sprachaufnahmen aufgenommen, Videos gedreht, Bilder gemalt und dreidimensionale Objekte geformt. Während der Workshops wurden ungeahnte Talente entdeckt, neue Dinge ausprobiert und viel Mut bewiesen. Gemeinsam wurden die Werke analysiert und diskutiert, um herauszuarbeiten, was auf emotionaler Ebene bei der Inklusion wichtig ist.

In den Werken stachen unterschiedlichste Themen heraus. Einerseits die Abhängigkeit von Sehenden, Eigenständigkeit und das Kaudawelsch, das sich daraus ergibt, dass ein Großteil von Informationen rein visuell kommuniziert werden. Auf der anderen Seite wurde Freiheit, Leichtigkeit, Sicherheit und Zusammenhalt thematisiert, die durch ein achtsames Miteinander sowie Verständnis und Wohlwollen entstehen können.

Projektzeitraum: Oktober 2024 – März 2025

Kontext: Folkwang Universität der Künste – Masterarbeit im Studiengang Design Futures

Schwerpunkte: Co- & Social Design, Methoden aus der Sozialforschung und der partizipativen Gestaltung, explorative & generative Methoden, iterative Prozessgestaltung, Einbindung von möglichen Stakeholdern